Was passiert eigentlich mit einer leeren Verpackung, wenn sie im Gelben Sack landet? Wie funktioniert das Sortieren und Verwerten im deutschen Recyclingsystem – und welche Rolle spielt dabei der Grüne Punkt?

Für DR.SCHNELL ist klar: Nachhaltigkeit endet nicht am Werkstor. Deshalb gestalten wir Verpackungen so, dass sie den Materialkreislauf möglichst vollständig durchlaufen können. Seit 2005 arbeiten wir dabei eng mit dem Grünen Punkt zusammen – unser Partner im dualen System.

Doch wie sieht dieser Kreislauf in der Praxis aus? Was passiert hinter den Kulissen der Sortieranlagen? Und warum ist die Sortierfähigkeit so entscheidend für die Recyclingquote?

Wir haben mit Andrea Preil, Design-for-Recycling-Expertin vom Grünen Punkt gesprochen – über Technik, Prozesse und das, was Verbraucher und Hersteller heute schon tun können, um Kreislaufwirtschaft wirklich wirksam zu machen.

Frage: Frau Preil, was genau macht eine Verpackung eigentlich recyclingfähig?

Andrea Preil: Es sind im Grunde drei Dinge: Sie muss gesammelt, sortiert und verwertet werden können. Klingt einfach – ist aber komplex. Entscheidend ist zum Beispiel, dass Verbraucher oder Reinigungskräfte leere Verpackungen korrekt entsorgen. Nur was im Gelben Sack oder der Gelben Tonne landet, erreicht überhaupt erst die Sortieranlage.

Dort entscheidet die Technik: Ein Nahinfrarotscanner (NIR) erkennt die Materialfraktion. Hell eingefärbte Monomaterialien wie HDPE sind dabei optimal. Schwierigkeiten gibt es etwa bei schwarzen Verpackungen mit Rußanteil. Sie landen dann nicht im Recycling, sondern in der thermischen Verwertung. Generell lässt sich ein besseres, helles Recyclat aus nicht eingefärbten Kunststoffen gewinnen. Jede Farbzugabe vergraut auch den folgenden Recyclat-Gewinn.

Frage: Was passiert, wenn eine Verpackung aus mehreren Materialien besteht?

Andrea Preil: Dann ist es wichtig, dass die Materialien trennbar sind. Ein Papieretikett auf einer HDPE-Flasche ist okay, wenn ein wasserlöslicher Kleber verwendet wird. Es lässt sich dann im Recyclingprozess ablösen. Das beeinträchtigt die Gesamt-Recyclingfähigkeit kaum – es macht vielleicht aus 100 % eben 98 %. Auch die Etikettengröße spielt eine Rolle: Je größer das Etikett, desto schwieriger für den Scanner, das Flaschenmaterial zu erkennen.

Frage: Worauf sollten Hersteller beim Design von Verpackungen besonders achten?

Andrea Preil: Auf sogenannte Unverträglichkeiten. Die Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) führt diese in einem Mindeststandard auf – für HDPE-Flaschen gibt es z. B. sieben bekannte No-Gos. Dazu gehören etwa Sleeves aus PET, die so dicht sind, dass der Scanner das darunterliegende HDPE nicht mehr erkennt. Mein Tipp: Beim Verpackungsdesign regelmäßig in diese Liste schauen – und, wo möglich, darauf verzichten.

Frage: Sie kennen unsere Verpackungen gut – wie schneidet DR.SCHNELL ab?

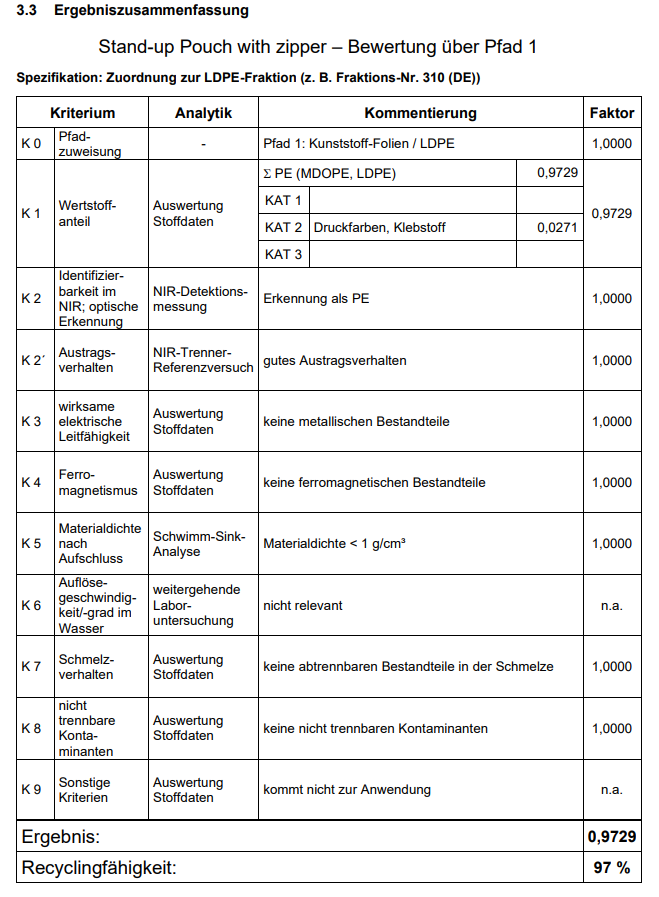

Andrea Preil: Sehr gut! Die Prüfungen durch Cyclos-HTP haben gezeigt, dass Ihre Verpackungen eine hohe Recyclingfähigkeit aufweisen – teils bis zu 97 %. Besonders beeindruckt haben mich Ihre 1-Liter-HDPE-Flaschen, die mit Ringbedruckung, Etikett und Recyclat-Verschluss geprüft wurden. Auch Ihre neuen PE-Pouches mit Zipper, die bei Ecolution-Produkten eingesetzt werden, erreichen hervorragende Werte. Aber auch alle anderen geprüften Gebinde, wie z.B. Kanister oder 500 ml Flaschen erreichen eine hervorragende Recyclingfähigkeit, teils sogar bis 100%, sofern kaum oder keine Druckfarben eingesetzt werden oder das Etikett aus dem gleichen Material wie der Kanister besteht.

Damit erfüllen Sie bereits jetzt zentrale Anforderungen der kommenden EU-Verpackungsverordnung (PPWR) – und gehen beim Einsatz von Post-Consumer-Recyclat einen wichtigen Schritt in Richtung echter Kreislaufwirtschaft, indem Sie Recyclat aus unseren Werken beziehen, das aus der haushaltsnahen Sammlung (Gelbe Tonne, Gelber Sack) stammt, sodass aus Ihren Verpackungen wieder anteilig Ihre Verpackungen werden.

Frage: Wie wird die Recyclingfähigkeit eigentlich geprüft?

Andrea Preil: Wir arbeiten mit Tools wie CHIRA von Cyclos HTP oder Recyda. Beide analysieren Aufbau, Materialkombinationen, Bedruckungen und Trennbarkeit. Alternativ lassen sich Verpackungen auch direkt zertifizieren – wie Sie das getan haben. Cyclos-HTP nutzt eigene Sortiertechnik inklusive NIR-Scanner und prüft zum Beispiel, ob das gewonnene Recyclat in der Praxis Probleme bereitet.

Frage: Und was passiert konkret mit einer MILIZID ECO-Flasche, wenn sie im Gelben Sack landet?

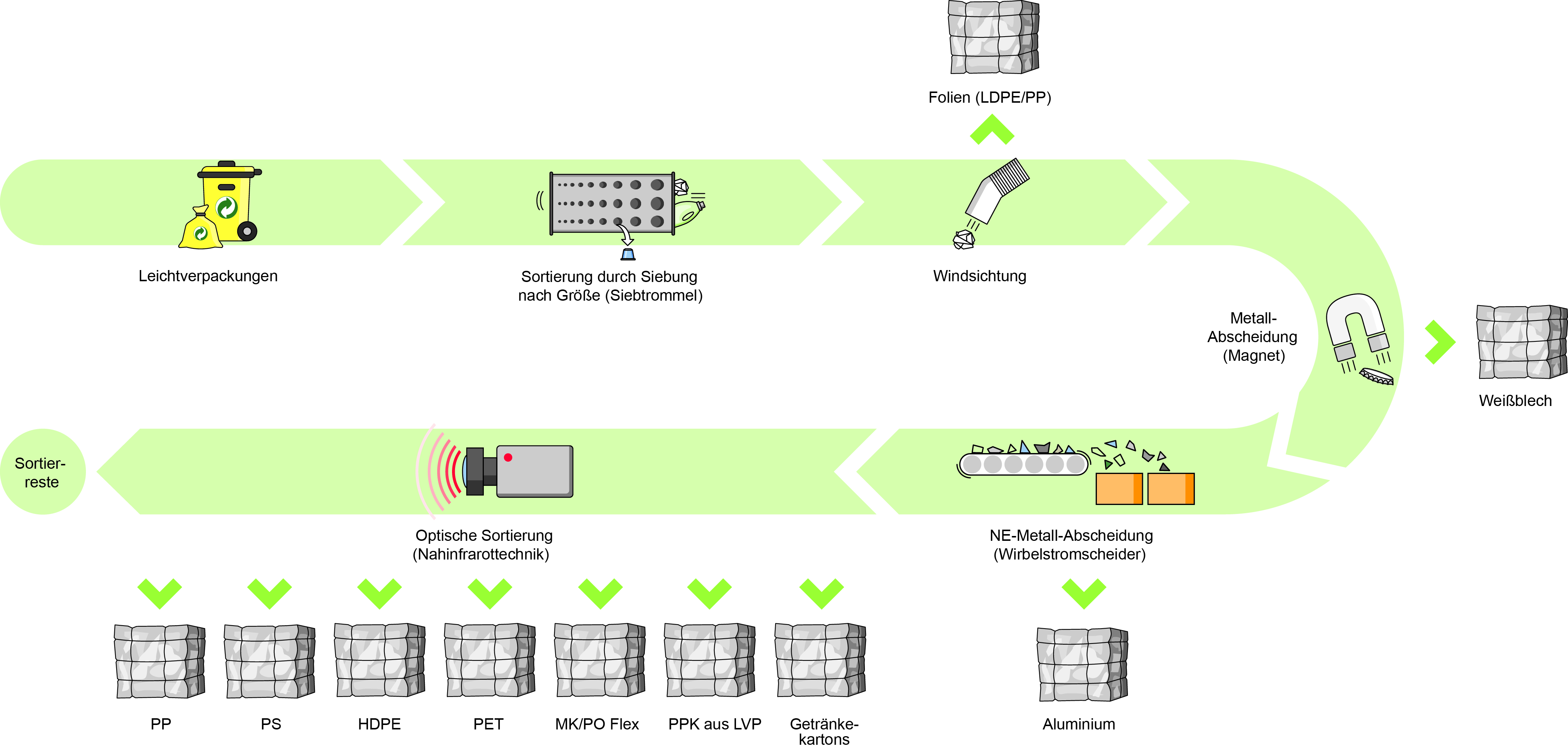

Andrea Preil: Sie durchläuft die klassische Sortierkette: Siebtrommel für kleine Teile, Windsichtung für große Folien, Metall- und Wirbelstromabscheidung für magnetische und Aluminium-Verpackungen – und schließlich die NIR-Sortierung. Dort wird die chemische Zusammensetzung durch die Reflektion des Infrarotlichts als HDPE erkannt und sortiert. Anschließend wird das HDPE gepresst und zu einem Recycler gebracht, wo aus Ihrer Flasche Recyclat-Pellets entstehen – aus denen vielleicht schon bald wieder ein neues DR.SCHNELL-Gebinde hergestellt wird. Das ist echte Kreislaufwirtschaft.

Und je konsequenter Verpackungen darauf ausgelegt sind, desto besser funktioniert sie. Deswegen ist auch der Beitrag der Endverwender so wichtig, die Verpackung möglichst in die jeweiligen Verpackungskomponenten zu trennen und restentleert zu entsorgen.